2024年度 (2024年4月~)

2025年3月1~6日 ガーナへ行ってきました!

博士後期課程(筑波大学助教、看護理工学・ウィメンズヘルス看護学・発達支援学)の大川です。3月1日から6日までガーナに出張しました。印象に残ったことをお伝えします。

★ ガーナ渡航の準備

ガーナに行くには、黄熱病ワクチン接種・マラリア予防薬・ビザ取得が必要です。ワクチン接種や予防薬処方は限られた施設でしか受けられず、事前予約も細かい情報を求められました。ビザ申請も手順が多く、発行までに時間がかかりました。こうした準備を終えて、ようやく出発です。

★ 移動とガーナの街並み

成田からドバイ経由で約21時間のフライト。さらに、アクラからクマシまで飛行機を利用し、往復6回の搭乗で目的地に到着しました。

首都アクラでは交通量が多いわりに信号が少なく、日本のような白線、停止線もほとんどないため、交通事故が起こるのでは、とひやひやしていました。信号待ちの車の横では、しきりに手を振る小さな子ども、頭の上に籠をのせて水や果物を売る女性、車いすの方などが次々と集まってきます。車いすの方は、最初は交通事故の被害者かと思いましたが、後からガーナでは糖尿病による下肢切断者が多く、彼らは信号待ちの車に近づいて自分の姿を見せることで、お金をもらおうとしているのだと知りました。子どもも本当なら学校に行くくらいの年齢なのに、手を振ってお金をもらおうとしている姿を目の当たりにし、社会の厳しさを感じる光景を目の当たりにしました。

★ 王様との謁見

クマシでは大学や専門学校を訪問した後、Ashanti王国の王宮に案内され、伝統衣装をいただいて王様と謁見しました。王様から「生まれた曜日は?」と聞かれ、「水曜日」と答えると、それに基づいたガーナの名前「Nana Akua Amponsah」を授かりました。ガーナでは生まれた曜日ごとに名前が決まる習慣があるそうです。

王宮では、伝統服をまとった上流階級の人々が王様を囲むように座っていました。その周囲には、太鼓をたたいて歌を歌ったり、うちわで風を送ったり、大きなパラソルを掲げたりする人々がいましたが、彼らは伝統服ではなく、また靴もはかずに素足でした。この光景を見て、王宮の格式の高さとともに、貧富の差が色濃く残る社会の一端を感じました。一方で、王様や高位の人々がスマートフォンで写真を撮る姿もあり、伝統と現代が交錯する独特の空間でした。

★ 最後に

プレコンセプションケアのための教育を研究テーマとする私にとって、ガーナの伝統的慣習(初潮を迎えた女の子を裸で歩かせる)とそれが原因の一つだと思えてならない若年妊娠、今なお高い妊産婦死亡率、地域ごとで異なる(乳幼児)死亡率など、日本とは異なる文化や社会の姿から考えさせられるものばかりでした。

追記として・・・・

★ 首都アクラの交差点

この写真だけでは伝わりにくいのですが、赤信号になるとどこからともなく人々が集まり、車のそばで物売りが始まります。物売りをしているのは主に女性が多いですが、それ以外にも視覚障がいのある方、松葉杖を使っている方、車いすの方、そして子どもたちなど、さまざまな人々が車に近づき、必死にアピールしていました。一方で、男性は道路近くで何もせず横になっている姿を見かけることが多かったです。

★★ ガーナ最終日に地元のレストランで食べたフフとスープ

この写真には2種類のスープしか写っていませんが、実際には3種類のスープを注文しました。それぞれに異なる具材が入っており、チキン、ティラピア(川魚の一種)、そしてグラスカッター(アフリカに生息する大型のネズミ)の肉が使われていました。フフは、お餅のようなモチモチとした食感で、スープにつけて食べます。日本ではあまり馴染みのない食材に新鮮さを感じながら、美味しくいただきました。しかし、その後、帰りの飛行機の中で胃腸の調子が悪くなる人が出て、一緒にガーナを訪れた日本人(私も)は次々に体調を崩してしまいました。原因ははっきりとは分かりませんが、慣れない食材に加えて、レストランの衛生環境も影響していたのかもしれません。このお店では、食器やカトラリーを使う前に、テーブルに置かれたピッチャーの水で自分で洗うというスタイルでした。これは私にとって初めての経験で、日本とは異なる衛生管理の実態を目の当たりにしました。また、店の水洗トイレの水が流れなかったり、手洗い用の水が清潔なのか疑問に思うような環境だったりと、水の管理が日本とは大きく異なっていることを実感しました。食器がどの程度清潔なのか、洗うための水自体が安全なのか、本当にこれで衛生的に問題がないのか……と考えながらも、その時は異文化体験として受け入れ、美味しく食事を楽しんでいました。

2025年2月13~14日 子連れ国際学会&保育園見学記@ソウル

博士後期課程の中村真弥です。2/13(木)-2/14(金)にCOEX(ソウル、韓国)で開催された15th International Nursing Conference & 28th East Asian Forum of Nursing Scholarsに参加させていただきました。また、個人的なご縁から、現地の保育園の見学もさせていただきました。生後100日を迎えたばかりの娘を同行し、「親子での参加記を」と蝦名先生からお題をいただきましたので、子連れ国際学会&保育園見学記として書かせていただきます。

★ 子連れで国際学会参加

同行した娘は第4子、元気に生まれたら一緒に行こうと計画し、妊娠中に演題登録しました。完全母乳で育てているので同行は必須、過去にアメリカに子連れ出張した経験があり、迷いはありませんでした。よく眠る新生児のパスポート写真の撮影に苦戦しながらも無事に取得、入出国審査ではありがたく優先レーンを利用し、どこでも授乳しながら、滞りなく渡韓できました。

今回は母性・助産系学会ではなく看護学全般の学会。赤ちゃんが苦手な方もいるのではと不安もありましたが、予想以上に子連れ参加者が多く、小学生くらい子たちも見かけました。当の娘はだいたい寝ており、たまに喃語を発しても微笑んでくれる参加者の方が多く、救われました。また、1歳のお子さんを連れて参加していた女性と話してみると、彼女も助産師、インドネシアから来た研究者でした。同じような境遇で自然と親近感が湧き、励まし合いました。研究しながら産み育てることが世界的に自然に応援される雰囲気があるのは素敵だなと思いました。学会テーマも「テクノロジーをケアにどう生かすか」という内容で、AI関連の研究もしている私にはとても興味深かったです。

★ 韓国の授乳室・子どもに優しい国民性

滞在中、何度も至るところの授乳室を利用しました。学会会場が富裕層エリアだったからかもしれませんが、授乳室は快適で、給湯器や冷蔵庫などの設備も充実していました。また、受付に優しい女性がいて、サポートしてくれました。

また、韓国の人は赤ちゃんにとても優しい印象を受けました。街を歩いていると、老若男女問わず、高確率で話しかけられました(ちょっとおせっかいなくらい)。

札幌に比べたら温かくて、抱っこで娘も私も汗だくなのに、「寒いから靴下履かせてあげて」とたぶん言って、若い男性が寄ってきたのには驚きました。また、地下鉄駅で娘が泣いていると、若い男性駅員さんが近づいてきて事情を話すと、「この駅には授乳室がない、駅員室をどうぞ」とたぶん言って、客間を貸してくれました。知らぬ国で、こんなにも子どもに優しい対応をしてもらえるのはありがたかったです。

★ 韓国の保育園見学

今回見学したのは、1年半前のICM2023に向かう機内で隣の席になり、名刺交換した韓国人女性が経営する保育園です。見学を快く受け入れ、愛車のベンツで送迎してくれました。0歳児から5歳児までの77名の園児が在籍する国立の保育園で、国からの金銭的補助があり、保育料は無料。保育室は年齢ごとに分けられ、日本の保育園と大きな違いはないように感じました。希望すれば生後すぐから預けられるものの、日本と同様に待機児童問題があるようです。滞在中、別日にティータイムにも誘ってくれ、両国の子育て事情について語り合いました。よく聞くと、彼女は保育園の経営者(園長)でありながら、経営学博士の大学教授でした。私の重いリュックを持ち、娘が泣くと抱っこして私に温かいうちにご飯を食べさせてくれ、まるで韓国の実母のように気遣ってくれました。

特に印象的だったのは、「若い世代は自分の人生(仕事、美容など)が大事で、どんなに国が支援しても子どもを産む選択をしない。」という話です(合計特殊出生率:0.7くらい)。「街でみんなが話しかけるのは、少子化で赤ちゃんが珍しくて構いたくてしょうがないから。」「授乳室が快適なのは、母親たちが美容を気にしてミルク授乳が主流だから。」だそうです。

育てやすそうな環境で、他人の子にすごく優しいのに、自分では生まない人生を選択する風潮って、なんだか興味深いなぁと感じました。

今回、勇気を出して現地の方に連絡してみたこと、そして子連れで行動したことで、韓国の子育て環境を肌で感じることができました。学会に加え、貴重なアディショナルな経験ができ、大変勉強になりました。

2025年1月8日 教室のオンライン新年会を行いました

恒例となりましたオンライン新年会を、1月8日(火曜日)19時~21時にZOOMで行いました。

博士・修士大学院生だけでなく、来年度の大学院進学予定者、助産師として勤務している教室OBも加わって、賑やかな会となりました。ただ、発熱などの体調不良で出席できなかったメンバーも数人いて少々残念でした。

さて、近藤准教授による新年のごあいさつのあと、博士後期課程から修士課程の順で各自の研究紹介と今年の抱負をしてもらいました。その際に、「私の2024年 ベストシーン」「お宝 エピソード大発表」「これが私の成長記録」のいずれかのテーマに沿ったプレゼンも加えてもらいました。自分で作ったパンやスイーツ、旅行の写真、推しの写真など・・・・。普段はみられない、意外が一面をみることができ、今回もとてもおもしろかったです。最後に、乾杯ののちお開きとなりました。

道外のメンバーも一同に参加できるオンラインのメリットを活用していきたいと思います。2024年にはできなかった夏の会も今年は開催したいですね~。

2024年12月7~8日 第44回 日本看護科学学会参加記

修士課程の山口です。熊本県で行われた看護科学学会に参加してきました。私の発表はなく、2025年の学会発表を目指し、大きな学会の雰囲気や全国の看護師の方々が発表される研究の内容などを学びに行ってきました!看護科学学会は会員数も多く、看護に関する研究発表の数も参加人数もとても多かったです(あちこち歩くので疲労MAXとなる可能性があります)。看護といってもマウスを使った実験を人に応用するために研究を行ったり、海外の方を対象とした発表があったりとても楽しかったです。ポスター発表で印象深かったのは、「心不全患者さんの緩和ケアについて看護師よりも医師の方が必要であると感じている」という発表でした。臨床で働いている看護師さんも色々質問されていました。医師と看護師が同じ方向を向いて患者さんに貢献することはとても大切な事だし、こういう研究が増えればいいなと思いました!

私は完全に個人参加でしたし、参加人数も多かったのですが、北海道大学の学部生の方の発表をプログラム集から見つけ早速拝聴しに発表会場へGO!とてもハキハキ話され、立派な姿を見て感動しました!見習う面が沢山ありました!異国の地で同郷の人と再会した気持ちになり、記念撮影をお願いし、パチリと一枚、、、笑。

年齢と経験を重ねてからの修士課程で、様々な方に支えていただいておりますが、私も皆さんのように発表できる日がくるのでしょうか、、、!!!

ちなみに熊本は歩いてても見上げるとそこに城がありました。ご飯もお酒もおいしかったです!また熊本で学会開いて欲しいです。

2024年10月18~19日 第65回日本母性衛生学会参加記

宮崎市で開催された第65回日本母性衛生学会に参加してきました。教室から5題の口演発表を行いました。

発表者のうち、生田さん、金内さん、和高さんは今年3月の修士課程修了生です。それぞれ忙しい仕事をやりくりして宮崎へ駆けつけてくれました。実は、春の抄録締切の時点では、M2院生は調査研究を始めるくらいのタイミングであり、在学中に発表することができないのが悩みでした。しかし、彼女たちの発表を通して新たな気付きがありました。臨床に出て半年を経て、それぞれ自分が修士時代に行った研究を、すでに違う視点でみることができていることがわかりました。質疑応答においても、現場で日々実感していることが活き活きと語られていました。次年度も、今回のような形でぜひ発表を続けていきたいと思います。

現地教室呑み会は、みやざき地頭鶏三昧で、本場霧島焼酎がとても進みました。さて、今回の会場となったシーガイヤコンベンションセンターですが、市街地から離れていて利便性は良くないと感じました。市街地から学会場までのシャトルバス運行も用意されていませんでした(路線バスは1時間に1本程度!)。また、不発弾で有名になった宮崎空港です。19日深夜から20日にかけて不発弾処理を行うとのことで、搭乗予定便は欠航となり、振り替えましたが帰れるのでしょうか・・・・・。

ともあれ、参加の皆さん、たいへんお疲れ様でした。来年は東京開催なのでアクセスは心配ありません!(蝦名 記)

2024年10月12日 第54回北海道母性衛生学会が終了しました

教室所属の大学院生、スタッフで運営した学会が成功裏に終了しました。ご協力いただき、ありがとうございました。

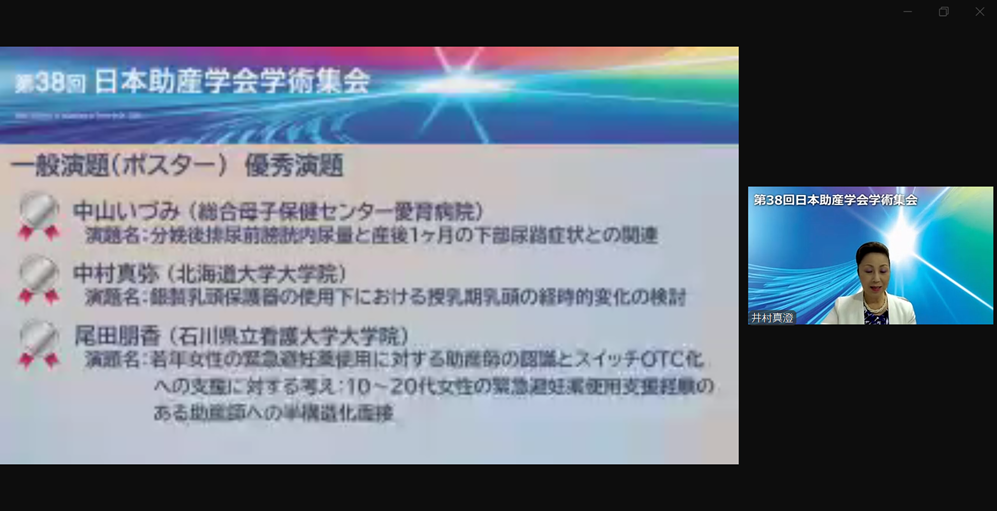

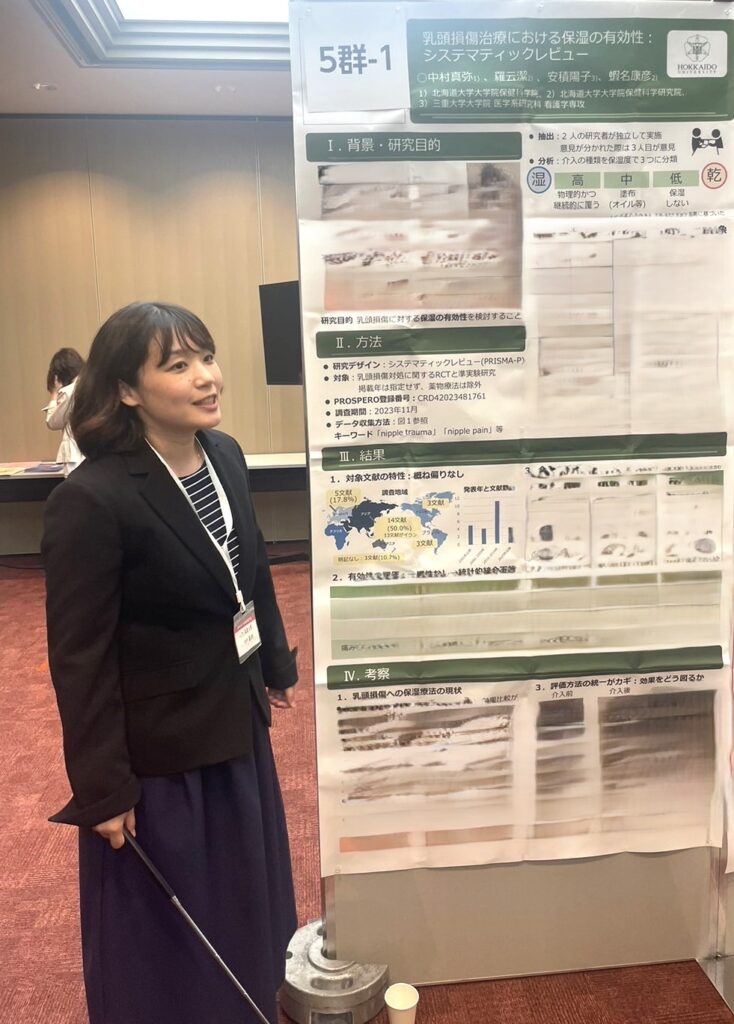

2024年10月5~6日 第38回日本助産学会参加記(受賞)

博士後期課程の中村真弥です。10/5(土)-10/6(日)にオンライン開催された第38回日本助産学会学術集会でポスター発表し、優秀演題に選出いただきました。

発表した演題は、「銀製乳頭保護器の使用下における授乳期乳頭の経時的変化の検討」です。

この研究は、私が修士課程から温めてきた念願のもので、まだ日本では普及していない銀製の乳頭保護器を用いた介入研究です。銀製の乳頭保護器は、修士課程在学中に海外文献で見つけ、当時の指導教員の先生と大興奮しました。すぐに輸入しましたが、当時は臨床現場で使用実績のない新しい対処法を研究的に導入するにはハードルが高く、効果の判定方法も確立されていない状況で、数年間は細々とした普及活動を続けてきました。

発表した演題は、「銀製乳頭保護器の使用下における授乳期乳頭の経時的変化の検討」です。

この研究は、私が修士課程から温めてきた念願のもので、まだ日本では普及していない銀製の乳頭保護器を用いた介入研究です。銀製の乳頭保護器は、修士課程在学中に海外文献で見つけ、当時の指導教員の先生と大興奮しました。すぐに輸入しましたが、当時は臨床現場で使用実績のない新しい対処法を研究的に導入するにはハードルが高く、効果の判定方法も確立されていない状況で、数年間は細々とした普及活動を続けてきました。

その後、臨床助産師の方に銀製の乳頭保護器の効果を実感していただく機会が増え、市内の産婦人科クリニックに研究協力を得て、研究を進められることになりました。研究の特性上、「入院中に毎日写真撮り続ける」必要があり、産後間もないお母さまたちと研究協力施設のスタッフのみなさまのご協力で実現できた研究です。

振り返ると、評価指標の作成、研究資金の獲得、データ収集方法の検討、研究依頼・研究説明、研究協力者の倫理研修など、長い研究プロセスがありました。この研究を通して、私は「助産師として、助産実践の場で、助産の臨床に即した研究を」という助産学の研究者として大切にしたい思いを一歩進めることができたと感じています。そして、学会発表と受賞を通して、少しでも多くの助産師のみなさまにこの研究を知っていただく機会となったことが、とてもうれしいです。

臨床実践のつながりから、多大なご支援をいただいた産婦人科クリニックの皆さま、産後間もないなか写真撮影にご協力くださった55名のお母さま、この研究の実現をずっと応援してくださった安積先生、研究指導いただいた蝦名先生に感謝申し上げます。

2024年8月24~25日 第43回日本思春期学会参加記

こんにちは、博士後期課程の大川です。8月24、25日に神戸で開催された思春期学会に参加してきました。

学会テーマは「思春期の人々の力を信じ、健康を支援する」です。思春期学会に入ったのは博士後期課程での研究テーマが小学生を対象としているからですが、まさか自分がこのような学会で発表することになるなんて、2年前(博士課程進学前)まではまったく想像もつきませんでした。人生って何が起こるかわからないものだな、と改めて感じました。

学会発表も数年ぶりのことで勝手がわからないまま臨んだのですが、会場の雰囲気は和気あいあいとしていて、医療、教育、行政などの垣根を超えた多様な交流がみられました。口演で積極的に質問されている方が、私が学生時代(約20年前)に使用していたテキストの執筆者だったのですが、『タモリさんって本当にいるんだ』に似た感覚を抱きました。また、思春期の健康について考えるこの空間にその方と一緒に自分がいることが、とても不思議で夢のような気分にもなりました。

一日目は聴講側に徹して、スライドや発表方法を参考にしながら明日の発表のイメージを膨らませていました。どの講演・口演でも、思春期の健康支援に向けた様々な取り組みが行われていて、学会を通して全国に広がる可能性を感じ、自身の野望にも再度火が点きました。特別講演では午前中から涙涙で、かと思えばランチョンセミナーではくすっとするどころか場内が笑い声に包まれるほどで、それぞれの講話が大変興味深く、心に強く響きました。そして二日目にやっと!念願の!!蝦名先生との初対面が実現し、ようやくご挨拶することができました。(会場内できょろきょろしながら蝦名先生らしき人を探して、別人の方に「蝦名先生ですか?」と声をかけてしまったのはここだけの話)発表後には私の研究テーマに興味を持ってくださった方から「論文を読みたいです」や、「一緒に活動したいです」と言っていただけて、自分の研究や研究で実現したいと考えていることを共有できることの喜び、感動、わくわく感が押し寄せてきました。

博士後期課程進学後一回目の学会は、対面だったからこそできたことが多くあり、自身のステップアップになったと感じました。そんな今回の学会発表が実現できたのは家族の協力が大きいです。一週間各々別の場所で過ごしてくれた家族に感謝を込めて。

2024年7月22日 修士課程中間報告会

助産学科目群 修士課程2年の飯島鈴愛です。7月22日に修士課程看護学コースの中間報告会がありました。

私は、「大学生の妊孕性の認識とその関連要因についての検討」というテーマで、全国の大学生男女を対象に質問紙調査を行っています。2月に参加した研究計画発表会から約半年が経ち、当時は計画段階でしたが、現在は調査期間がもう少しで終了するというところまで進み、中間報告会では、研究の背景と概要、そして現在の進捗状況について発表しました。報告会では他の学生の半年間の進捗も知ることができ、私ももっと頑張ろうと奮い立たせられました。

私たち助産学科目群の学生3名は実習と並行しながら研究活動を進める日々を送っており、発表会の数日前まで実習中だった学生もいましたが、先生やゼミの皆さんのご指導・ご助言を受けながら無事に中間報告会を終えることができました。今月で3名とも全ての実習が終了し、今後は研究活動と国家試験の勉強に集中していくことになります。これからも同期で支え合い、先生やゼミの皆さんにも力をお借りしながら、残りの学生生活を全力で駆け抜けていきたいです。

2024年5月18日 第80回日本助産師学会参加記

博士後期課程の中村です。5月18日(土)に東京の一橋講堂で行われた第80回日本助産師学会に参加し、ポスター発表しました。日本助産学会ではなく、日本助産「師」学会。前日には助産師会の通常総会も開催され、臨床助産師の方が多く参加されている印象でした。6年ぶりに叶った対面開催だそうです。

学会のテーマは異次元の少子化社会に必要な助産師とは-助産師活動の多様性を考える-です。

母親も助産師も多様な生き方をする時代、イノベーションを図りつつ(変わる)、観て聴いて触れて語りかける助産師の目と手と耳と声は変わらない、という基調講演が印象的でした。「普通」がないこの時代は、助産師の基盤を大切しつつ、自ら考えて革新する助産師が求められるのかなぁと思いました。

発表方法は口演はなくポスター発表のみ。掲示して自由にディスカッションする形式だと思っていたら、7分の発表があることを現地で知りました。おまけに、持参したポスターはくっきり畳みジワ付き(帰路で蝦名先生に報告メールをしたら、「ポスターしわしわですね。」と即ツッコミが。笑!)。そういえば、演題登録のきっかけも締め切り直前の閃きでした。

結果、いろいろと吹っ切れて、オーディエンスの方と近い距離感で発表できた気がします。その成果?かはわかりませんが、臨床的な質問をたくさんいただき、この学会で発表させてもらえた良さを感じました。「実践報告」の発表も多く、助産師の活躍の幅広さに多くの刺激をいただきました。

恩師の先生、大学の同期たち、勉強熱心な臨床助産師の方、助産学生さん、それぞれの助産師人生に触れ、ポスターはしわしわでしたが、心はぽかぽかな学会参加でした。

↓ 2023年度へ続く